IIl PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,si propone di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica attraverso una transizione ecologica e digitale, favorendo al contempo un cambiamento strutturale dell’economia che contrasti le diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

In questa guida digitale illustrermo, attraverso la ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale della POLIMI School of Management, che cosa è il PNRR e cosa prevede. Approfondiremo, inoltre, quali sono le sue sei Missioni e i principali interventi previsti negli ambiti economici, sociali e tecnologici interessati.

Cos’è il PNRR

Il PNRR è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU), il programma dell’Unione Europea che prevede una serie di fondi per investimenti e riforme in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano è stato presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvato definitivamente il 13 luglio 2021. Previsto per l’arco temporale 2021-2026, il PNRR si inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento. Questi includono appunto il Next Generation EU (investimenti e riforme UE a favore dell’innovazione ecologica e digitale, della formazione dei lavoratori e dell’equità), ma non solo. Vi sono anche finanziamenti della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, risorse ordinarie statali e risorse aggiuntive dedicate agli interventi complementari al PNRR.

Come vedremo più nel dettaglio, il PNRR prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme. Inizialmente il totale dei fondi della Next Generation EU era pari a 191 miliardi di euro; a seguito di un aggiornamento del Piano sono stati stanziati complessivamente più di 220 miliardi di euro.

Il Governo ha iniziato a mettere in atto il PNRR nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026, fatte salve eventuali proroghe.

Cosa vuol dire resilienza nel PNRR?

La resilienza, in realtà, nelle scienze “dure” indica la proprietà di alcuni materiali di resistere a urti e traumi senza rompersi. Negi ultimi anni ha guadagnato rilevanza nel linguaggio comune della politica e dell’economia grazie al Recovery and Resilience Facility europeo (RRF) e, ovviamente, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Oggi con questo termine si indica la volontà di investire per risollevare i Paesi europei dagli effetti della pandemia, ricostruendo un tessuto economico-sociale più solido e capace di fronteggiare le future emergenze.

Gli obiettivi del PNRR e la sua struttura

La proposta del PNRR si concentra su tre obiettivi, detti anche assi di intervento, condivisi a livello europeo. Questi obiettivi sono:

- digitalizzazione e innovazione

- transizione ecologica

- inclusione sociale

Il PNRR intende, infatti, affrontare le conseguenze immediate della crisi pandemica, ma non solo. Con il Piano, il Governo italiano mira a risolvere e sbrogliare i diversi nodi strutturali che hanno rallentato lo sviluppo economico e sociale del Paese negli ultimi trent’anni. In primis la scarsa produttività del settore privato e la debole capacità amministrativa del settore pubblico. In seconda battuta, anche a una serie di fattori strutturali quali disparità di reddito, di genere, generazionali e territoriali.

Stando alle stime contenute nello stesso PNRR, il Governo prevede entro il 2026 un aumento del PIL di 3,6 punti percentuali e un aumento dell’occupazione di 3,2 punti percentuali ottenuti grazie al Piano. Il Piano si struttura in quattro aree:

- Obiettivi generali

- Riforme e Missioni

- Attuazione e monitoraggio

- Valutazione dell’impatto macroeconomico

Quanto dura il PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato pensato per scandire gli investimenti per un arco di cinque anni. Il Governo italiano, infatti, ha iniziato a mettere in atto il PNRR nella seconda metà del 2021. Il Piano, poi, dovrà essere portato a compimento entro agosto 2026, con la Commissione che effettuerà gli ultimi pagamenti entro la fine dello stesso anno.

Le Missioni del PNRR

Andando più nel dettaglio, il PNRR si sviluppa lungo le Componenti. Tali Componenti sono raggruppate in sette Missioni fondamentali.

MISSIONE 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

La Missione 1 del PNRR si concentra sulla digitalizzazione e l’innovazione per aumentare la competitività del sistema produttivo italiano e valorizzare il patrimonio culturale attraverso le seguenti Componenti:

- digitalizzazione della pubblica amministrazione: migliorare l’efficienza dei servizi pubblici attraverso la tecnologia e l’innovazione;

- digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: supportare la transizione digitale delle imprese per aumentarne la produttività e la competitività;

- turismo e cultura 4.0: valorizzare il patrimonio culturale attraverso strumenti digitali e innovativi.

MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

La Missione 2 del PNRR punta a promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale mediante:

- agricoltura sostenibile ed economia circolare: favorire un’agricoltura più sostenibile e promuovere la circular economy;

- energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile: incentivare l’uso di fonti rinnovabili, tecnologie all’idrogeno e infrastrutture per la mobilità verde;

- efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: promuovere interventi volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare;

- tutela del territorio e della risorsa idrica: prevenire i rischi idrogeologici e valorizzare la gestione sostenibile delle risorse naturali.

MISSIONE 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile

La Missione 3 del PNRR pone l’accento sullo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile e efficiente, con le seguenti Componenti:

- investimenti sulla rete ferroviaria e alta velocità: potenziare e modernizzare le reti ferroviarie per favorire una mobilità più sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti;

- intermodalità e logistica integrata: creare sistemi di trasporto più efficienti e integrati per migliorare la logistica e sostenere la mobilità sostenibile.

MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca

La Missione 4 del PNRR si propone di migliorare la qualità e l’accessibilità dell’istruzione e della ricerca in Italia. Di seguito le Componenti relative alla Missione:

- potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: sviluppare e migliorare l’accesso e la qualità dell’istruzione, dagli asili nido alle università;

- dalla ricerca all’impresa: favorire la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, per promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica.

MISSIONE 5 – Inclusione e coesione

La Missione 5 del PNRR si focalizza sull’inclusione sociale e sulla riduzione delle disuguaglianze, attraverso le seguenti Componenti:

- politiche per il lavoro: sostenere l’occupazione e migliorare le condizioni lavorative, con attenzione particolare ai giovani e alle donne;

- infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore: rafforzare i servizi sociali e i supporti alle famiglie e alle comunità vulnerabili;

- interventi per la coesione territoriale: ridurre le disparità tra nord e sud, favorendo lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

MISSIONE 6 – Salute

La Missione 6 del PNRR si concentra sul rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale, mediante:

- reti di prossimità, strutture intermedie e Telemedicina: potenziare l’assistenza sanitaria territoriale con servizi di prossimità e strumenti di telemedicina;

- innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN: migliorare la qualità e l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

MISSIONE 7 – REPowerEU

L’obiettivo della Missione 7 del PNRR, denominata REPowerEU, è quello di accelerare la transizione ecologica del sistema energetico italiano, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo l’uso di fonti rinnovabili. Le Componenti per raggiungere questo obiettivo sono:

- rete e transizione verde: potenziare le infrastrutture energetiche e accelera la produzione da rinnovabili;

- filiere: sostenere le filiere industriali strategiche per la transizione ecologica, sviluppando nuove competenze green e promuovendo mobilità sostenibile attraverso progetti pilota.

Quali sono i fondi del PNRR

Ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Italia è chiamata a gestire un ammontare di 223,91 miliardi di euro. La composizione dei fondi è la seguente:

- 191,5 miliardi di euro sono i fondi erogati dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU, attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF); di questi 68,9 miliardi sono a fondo perduto (grants) e 122,6 miliardi sono prestiti (loans);

- 32,41 miliardi di euro è il valore del cofinanziamento nazionale, ovvero delle risorse aggiuntive stanziate dall’Italia per integrare e massimizzare l’impatto del PNRR.

Chi gestisce i fondi del PNRR

La gestione dei fondi del PNRR coinvolge diversi soggetti, ciascuno con compiti specifici per garantire l’efficace attuazione e controllo delle risorse.

Ministeri e Amministrazioni Centrali

Ogni ministero è responsabile per l’attuazione delle misure del PNRR di sua competenza. I ministeri gestiscono direttamente gli investimenti e le riforme, assicurando il rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha un ruolo centrale nel coordinamento finanziario del piano.

Enti Locali

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane sono responsabili per l’attuazione di specifici interventi, soprattutto quelli destinati a infrastrutture locali, istruzione e sanità. Questi enti gestiscono direttamente le risorse assegnate per i progetti di loro competenza

Struttura di Missione PNRR

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di Missione PNRR coordina l’attuazione complessiva del piano, supportando le amministrazioni centrali e locali e assicurando il raccordo tra i vari soggetti coinvolti.

Ispettorato Generale per il PNRR

All’interno della Ragioneria Generale dello Stato, l’Ispettorato Generale per il PNRR svolge attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione, assicurando la corretta gestione finanziaria delle risorse e la conformità alle normative nazionali ed europee.

Come vengono restituiti i soldi del PNRR

I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengono erogati ai Paesi membri dell’UE attraverso un sistema di versamenti progressivi da parte della Commissione Europea. Questi pagamenti avvengono solo al raggiungimento di specifici obiettivi e traguardi prestabiliti, che attestano il corretto avanzamento delle attività e il rispetto delle condizioni stabilite nel piano. Il sistema di pagamento è strutturato in rate, che vengono distribuite periodicamente in funzione del progresso dei progetti e delle misure previste.

Per quanto riguarda l’Italia, come abbiamo appena visto i fondi ricevuti attraverso il PNRR sono costituiti da due principali tipologie di finanziamento. Un terzo dell’importo totale è erogato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Ciò significa che non devono quindi essere restituite, poiché rappresentano un aiuto diretto per sostenere i costi di implementazione delle iniziative. I restanti due terzi, invece, sono prestiti che l’Italia dovrà ripagare nel tempo. Il periodo di rimborso di tali prestiti, concessi a tassi favorevoli, va dal 2028 al 2058.

L’iter normativo e le modifiche al PNRR

Maggio 2020 – Next Generation EU

I lavori di preparazione del PNRR sono iniziati il 27 maggio 2020, quando la Commissione europea ha proposto lo strumento Next Generation EU, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021- 2027.

Aprile 2021 – Il PNRR in Parlamento

Il PNRR è stato predisposto garantendo un ampio coinvolgimento del settore privato, degli enti locali, delle parti sociali e delle forze produttive del Paese ed è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021, dopo un approfondito esame da parte del Parlamento.

Luglio 2021 – Il PNRR è approvato

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione del PNRR dell’Italia, accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.

Febbraio 2023 – Revisione del PNRR

A seguito dell’insediamento del Governo Meloni nell’ottobre 2022, il 16 febbraio 2023 viene approvato un decreto-legge che apporta modifiche alla governance del PNRR. Spiccano, in particolar modo, la nascita dell’ufficio Struttura delle missioni PNRR, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l’Ispettorato Generale per il PNRR, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).La Struttura delle missioni PNRR diventa il principale meccanismo operativo del Piano, assorbendo le responsabilità della segreteria tecnica e supportando l’autorità politica delegata nel fornire orientamenti e coordinare l’azione di Palazzo Chigi per l’attuazione generale del Piano. Inoltre, sostituisce il MEF come intermediario con la Commissione europea per l’attuazione del PNRR.

L’Ispettorato Generale per il PNRR, invece, sostituisce il Servizio Centrale dello Stato, continuando, quindi, a svolgere compiti di grande importanza per l’implementazione del Piano, come la responsabilità del fondo di rotazione, il monitoraggio e la gestione dei flussi finanziari.

Altre modifiche rilevanti riguardano la capacità amministrativa, che viene rafforzata, le procedure di attuazione, che vengono semplificate, e le modifiche relative alla struttura delle missioni, alle politiche di coesione e alla politica agricola comune.

2023 e 2024 – Modifiche al Piano e provvedimenti a sostegno

Nel luglio 2023, il Governo italiano ha presentato una proposta di modifica del PNRR, includendo il nuovo capitolo REPowerEU. La Commissione europea ha poi espresso una valutazione positiva delle modifiche.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato modificato in due occasioni. Il 4 marzo 2024, il Governo ha presentato alla Commissione europea una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante 23 misure (investimenti e riforme) al fine di ottenere il miglior perseguimento degli originari obiettivi del PNRR. Anche tale proposta è stata ammessa, in modifica alla Decisione del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio UE aveva approvato la versione originale del PNRR.

Il 29 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56, che converte il Decreto-Legge n. 19/2024, noto come “PNRR Quater“. La legge è entrata in vigore il 1° maggio 2024 e introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, tra cui interventi di rimodulazione finanziaria, incremento del Fondo di rotazione per garantire la piena operatività del PNRR anche in caso di spese impreviste, semplificazioni procedurali per i contratti pubblici di servizi e forniture, rafforzamento della governance per migliorare il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.

Il 10 ottobre 2024 l’Italia ha presentato un’ulteriore richiesta di modifica riguardante 21 misure. Sono stati aggiunti 3 nuovi Obiettivi, portando il numero complessivo di Milestone e Target (rispettivamente, traguardi di natura qualitativa e quantitativa) a 621. Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la Decisione di esecuzione (CID) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 con il nuovo Allegato il 18 novembre 2024.

2025 – Ultimi ritocchi al PNRR

Il 19 maggio 2025 il Governo ha trasmesso ai Presidenti delle Camere una nuova proposta di revisione del PNRR approvata dalla Cabina di regia. La proposta riguarda 107 Obiettivi relativi alle ultime quattro rate; sono previste, inoltre, 35 modifiche alle descrizioni di misure volte a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi residui del PNRR.

Gli interventi del PNRR: i Piani Strategici

Per attuare al meglio la Trasformazione Digitale, il PNRR prevede cinque piani strategici, ossia strumenti operativi che traducono in azioni concrete gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano, in particolare nell’ambito della Missione 1. Vediamoli più nel dettaglio nei paragrafi seguenti

Il primo piano strategico del PNRR è il Piano Triennale per l’Informatica nella PA. Questo indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. Secondo il modello previsto dal PNRR, centralmente sono realizzate le piattaforme che dovrebbero abilitare la digitalizzazione dei processi pubblici mentre le PA sviluppano servizi secondo le proprie specificità, utilizzando competenze interne o di mercato. Il PNRR prevede aggiornamenti annuali che traguardano i successivi tre anni.

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, noto anche con l’acronimo CAD, è un testo unico che costituisce un corpo organico di disposizioni. Esso presiede all’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la PA e cittadini italiani.

Strategia Nazionale per le Competenze Digitali

Questa è la prima strategia globale del PNRR sul tema delle competenze digitali in Italia, adottata per la prima volta nell’agosto 2020. La regia è affidata al Comitato Tecnico Guida di Repubblica Digitale, coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Quattro sono gli assi di intervento:

- Istruzione e Formazione Superiore

- Forza lavoro attiva

- Competenze specialistiche ICT

- Cittadini

Obiettivi di questa Strategia del PNRR sono eliminare il gap con gli altri Paesi europei e abbattere il digital divide tra varie aree del nostro territorio nazionale.

Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale

Un terzo piano strategico del PNRR è il Programma Strategico per l’intelligenza Artificiale. In linea con la Strategia Europea, il Programma delinea 24 politiche da implementare nei prossimi tre anni per potenziare il sistema IA in Italia.

Ciò attraverso la creazione e il potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell’IA. Queste politiche hanno l’obiettivo di rendere l’Italia un centro sull’IA competitivo a livello globale, rafforzando la ricerca e incentivando il trasferimento tecnologico.

Codice dei Contratti Pubblici

Il PNRR non regola solo le ultime tecnologie e innovazioni. Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici, è una legge italiana emanata con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Essa regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. Essendo un codice, specie su una materia soggetta a continua evoluzione, è un testo normativo periodicamente aggiornato.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1° luglio 2023, il testo è stato rinnovato, con importanti novità introdotte sia in materia amministrativa (in particolare, con l’introduzione del principio della fiducia) che negli aspetti tecnologici e di processo, in particolare con la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Piano banda ultra-larga

Il Piano Banda Ultra Larga (BUL) non rientra tra i cinque Piani Strategici formalmente previsti, ma è strettamente correlato e integrato all’attuazione della Missione 1 – Componente 2, che destina 6,7 miliardi di euro all’espansione delle reti ultraveloci.

Il Piano BUL, che è parte integrante della visione strategica “Italia Digitale 2026” promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, si articola in diverse iniziative, tra cui:

- Italia a 1 Giga: un progetto volto a portare la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in tutte le aree del Paese, con particolare attenzione alle zone meno servite;

- Italia 5G: destinato a potenziare la copertura e la qualità delle reti mobili di quinta generazione;

- Scuola Connessa: mirato a digitalizzare le istituzioni scolastiche, migliorando l’accesso a strumenti didattici innovativi;

- Sanità Connessa: per l’implementazione di soluzioni digitali nel settore sanitario, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dei servizi;

- Isole Minori: progetto specifico per garantire la connettività nelle isole italiane, spesso isolate dal punto di vista digitale.

Queste iniziative sono gestite da Infratel Italia, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, che coordina la realizzazione delle infrastrutture e la gestione delle risorse.

L’obiettivo complessivo del Piano è di assicurare a tutti gli italiani una connessione internet stabile e veloce, fondamentale per la partecipazione attiva alla società digitale e per lo sviluppo economico del Paese.

I settori beneficiari del PNRR

Il PNRR definisce obiettivi e interventi trasversali ai vari ambiti della sfera economica e sociale italiana. Dal Turismo, alla Cultura, dall’Agricoltura alla Logistica, dall’Istruzione al Lavoro, dalla Sanità alla Pubblica Amministrazione. Minimo comun denominatore, all’interno delle Riforme e Missioni definite all’interno del Piano, è l’Innovazione Digitale.

Diamo qualche dato preciso su PNRR e Innovazione Digitale, attraverso i dati di ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale:

Il 26% del totale dei fondi europei NGEU è dedicato alla Trasformazione Digitale. In linea con la media europea, l’Italia ha destinato il 25% delle risorse del PNRR all’attuazione della propria Trasformazione Digitale. Si tratta di 48 miliardi di euro, di cui 40,7 previsti per gli interventi della Missione 1 e i restanti suddivisi nelle altre cinque Missioni di cui si compone il Piano. Una parte importante di questi fondi (circa il 32%) è destinata all’eGovernment, con interventi chiave come la digitalizzazione dei servizi pubblici offerti dalle PA locali e centrali, l’innovazione dei processi interni della PA e del sistema giudiziario; un’altra area di spesa importante (27% dei fondi per il digitale) è quella destinata alla digitalizzazione delle imprese, con crediti di imposta messi a disposizione per gli investimenti in beni strumentali, innovazione aziendale e formazione del personale, superando lo strumento dell’iper-ammortamento del piano Industria 4.0.

Dunque, le tecnologie digitali sono centrali nella visione del PNRR e il loro sviluppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di produttività e occupazione stimati in precedenza.

In questo contesto è, quindi, interessante capire quale possa essere la reale spinta innovativa del PNRR, sia a livello tecnologico che a livello economico-sociale. Con l’aiuto dei team di Ricerca degli Osservatori Digital Innovation abbiamo perciò sviscerato le singole Componenti e Riforme distribuite all’interno delle Missioni, così da fornire un focus per ogni ambito tecnologico ed economico impattato dal Piano.

PNRR e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Pubblica Amministrazione riveste un ruolo di primo piano nella sua attuazione. Il 60% delle risorse associate al Piano sono destinate a:

- PA centrali (ad esempio INPS);

- PA locali (ad esempio Comuni);

- Imprese pubbliche (es. Trenitalia).

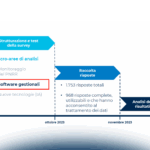

Il PNRR dedica alla PA un’intera componente della Missione 1, quella appunto intitolata M1C1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA. In questo ambito sono previsti riforme e investimenti volti a portare a compimento molte iniziative, alcune delle quali già avviate o pianificate prima del PNRR, e ad accelerare su fronti storicamente carenti (ad esempio, migrazione al Cloud dei servizi pubblici, competenze digitali e semplificazione dei processi amministrativi e giudiziari).

PNRR e Cloud per le PA italiane

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede che entro il 2026 il 75% delle Pubbliche Amministrazioni (PA) italiane migri i propri dati e servizi verso servizi cloud qualificati, in linea con gli obiettivi della Strategia Cloud Italia. Tale obiettivo è stato fissato per garantire maggiore efficienza, scalabilità, sicurezza e interoperabilità dei servizi pubblici digitali. Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso, ma il PNRR ha accelerato significativamente diversi interventi che avrebbero richiesto anni e che, invece, sono stati attuati in alcuni mesi.

PNRR e sanità

La Missione 6 del PNRR dedica al tema della Salute e Sanità un ampio capitolo di riforme e investimenti volti in particolare, per rafforzare e sviluppare le reti e i presidi territoriali, ma non solo. Punta anche a rafforzare le competenze digitali nel rapporto medico-paziente e il ricorso a strumenti quali il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Telemedicina.

Questi progetti del PNRR sono un unicum nella storia degli investimenti e del cambiamento della Sanità Italiana. Un’opportunità da non perdere e sfruttare al meglio per innovare il Sistema Sanitario Nazionale.

PNRR e Beni Culturali

Nella Missione 1 del PNRR parte dei fondi è dedicata ai Beni Culturali, grazie ai quali è possibile investire nel settore in progetti di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio.

Fondamentale, però, nel PNRR è l’impostazione di una strategia di innovazione e l’adozione di una visione sistemica di tali progetti. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura la capacità di fare innovazione delle istituzioni, in particolare musei e teatri, si concentra su trasformazione digitale, accessibilità e sostenibilità.

PNRR e Turismo

Tra i numerosi settori economici coinvolti dal PNRR, il turismo costituisce una delle principali aree di intervento, con investimenti volti a migliorare le strutture, i servizi e l’offerta.

La Missione 1, incentrata sul tema della transizione digitale del sistema produttivo italiano, mira a rilanciare il turismo e la cultura. Digitalizzazione, competitività e transizione verde: questi i principali obiettivi perseguiti dal PNRR.

PNRR e agricoltura

Il PNRR prevede un ammodernamento nel comparto della meccanica agricola, trainante per il mercato dell’Agricoltura 4.0. A questo si aggiungono provvedimenti per l’innovazione tecnologica del comparto, una trasformazione che potrebbe fare la differenza per tutti gli attori coinvolti nella filiera agroalimentare.

PNRR e Lavoro

Sono diversi gli interventi del PNRR che incidono in modo energico sul mercato del lavoro e impattano direttamente o indirettamente la gestione delle risorse umane. Tre in particolare gli aspetti che saranno maggiormente impattati dal PNRR:

- i processi di selezione e formazione dei dipendenti nella Pubblica Amministrazione;

- lo sviluppo di competenze digitali necessarie per sostenere la transizione verde e digitale;

- la riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

PNRR e Identità Digitale

Nella Missione 1 dedicata a transizione digitale e competitività, il PNRR prevede un’offerta integrata di servizi digitali mirati. Questi serviranno per ottimizzare i processi e ridurre i tempi della Pubblica Amministrazione e semplificare la vita di cittadini, imprese ed enti.

In relazione all’identità digitale il PNRR esplicita la volontà di rafforzare il sistema partendo da piattaforme esistenti (SPID e CIE), per poi convergere verso una nuova soluzione con una migliore user experience e che offra una maggiore accessibilità ai servizi digitali.

PNRR e Startup

Anche l’ecosistema delle startup è coinvolto dal piano PNRR, seppur in maniera limitata. Nel PNRR vi sono diverse Missioni e Investimenti in riferimento alle startup, ma sono presenti anche altri interventi che, seppure non esplicitamente, potrebbero permettergli di beneficiare di ulteriori fondi.

PNRR e Space Economy

All’interno delle Missione 1 del PNRR, parte dei fondi sono dedicati alla Space Economy, il nuovo fenomeno di frontiera in cui si combinano le tecnologie spaziali e digitali per sviluppare opportunità tecnologie e di business.

L’economia dello spazio abbraccia in realtà diverse missioni del PNRR. Ad esempio, le tecnologie spaziali possono contribuire significativamente alla Rivoluzione verde e transizione ecologica auspicata nella Missione 2 e, inoltre, possono trovare risorse anche all’interno della Missione 4, dedicata all’Istruzione e alla Ricerca.

PNRR e Supply Chain Finance

Scandagliando le Missioni 1, 2 e 3 del PNRR troviamo interessanti opportunità per il mercato del Supply Chain Finance, l’insieme delle soluzioni innovative che consentono a un’impresa di finanziare il proprio Capitale Circolante.

A beneficiare dei provvedimenti del PNRR, in particolare, tre soluzioni: Equipment Finance, Cessione Crediti Fiscali e Deep Tier Finance. Per far sì che questo accada, però, occorre che una serie di riforme previste dal Piano siano effettivamente implementate come da programma.

PNRR e Contract Logistics

Il PNRR offre un’opportunità di sviluppo anche per la Contract Logistics in ottica sostenibile e digitale. Tuttavia, non esiste una singola Missione o un Ministero che racchiuda i fondi dedicati a questo settore.

Una parte, riguardante però il trasporto di persone, è stata affidata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità; altri fondi per la Logistica sono stati affidati al Ministero della Transizione Ecologica Sostenibile, al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e, infine, al Ministero dello Sviluppo Economico.

PNRR e Smart Building

Per essere al passo con il resto dell’Europa, il PNRR prevede di equipaggiare sempre più infrastrutture, in ambito pubblico e privato, con alti livelli di connettività, sfruttando le funzionalità di altre applicazioni tecnologiche, tra cui i sistemi basati sull’IoT (Internet of Things).

Non solo sensoristica avanzata applicata ai processi produttivi, alla mobilità o alla logistica, ma interi ecosistemi connessi all’interno di abitazioni private e edifici pubblici. Trasformare queste strutture in veri e propri Smart Building (scuole, cinema, teatri) è l’obiettivo del PNRR attraverso i fondi della Missione 1.

PNRR e Smart City

Il PNRR anche per la Smart City. Dall’efficienza energetica alla mobilità sostenibile, dalla sicurezza alla riqualificazione degli spazi urbani, fino alla digitalizzazione degli enti locali alla Smart Mobility: di pari passo con lo Smart Building, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permea in maniera trasversale anche il tema Smart City.

Gli ambiti applicativi del Piano che rientrano nella sfera di influenza delle città intelligenti sono tanti e il potenziale degli interventi è alto. Elementi di Smart City sono presenti in almeno tre delle sei Missioni previste del PNRR, in particolar modo nella Missione 5, in cui si parla di Piani Urbani Integrati, ma non solo.

Criticità e sfide del PNRR

Le difficoltà nella sua attuazione

Le difficoltà attuative del PNRR sono molteplici, riconosciute sia da osservatori esterni che dalle Pubbliche Amministrazioni stesse. La mole di bandi, controlli e rendicontazioni richieste dal PNRR risultano complesse da gestire per molte amministrazioni, specialmente quelle di dimensioni più ridotte che spesso non dispongono delle competenze tecniche specialistiche necessarie.

Da una rilevazione condotta dall’Osservatorio Agenda Digitale su oltre 900 comuni, emergono infatti maggiori difficoltà percepite nelle fasi avanzate dei progetti, tra cui la gestione operativa, la gestione amministrativa e la rendicontazione della spesa.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla carenza di personale qualificato all’interno delle PA, problema strutturale che il PNRR ha contribuito a evidenziare. Infine, è bene tenere presente i fattori scatenati dall’instabilità geopolitica di questi anni, come il caro-materiali e l’inflazione, che hanno eroso il potere d’acquisto dei fondi stanziati, mettendo in difficoltà progetti già approvati e richiedendo integrazioni di budget o rinegoziazioni.

Le rate del PNRR

L’Italia ha ricevuto un prefinanziamento – la quota dedicata a “mettere in moto” la macchina amministrativa ed esecutiva per i primi interventi – pari a 24,9 miliardi di euro nel 2021. Le rate successive sono state erogate al raggiungimento di specifici obiettivi: la prima rata (21 miliardi di euro) a dicembre 2021, la seconda (21 miliardi di euro) a giugno 2022, la terza (19 miliardi di euro) a marzo 2023, la quarta (16,5 miliardi di euro) a settembre 2023 e la quinta (10,8 miliardi di euro) ad aprile 2024. La sesta rata (programmata per 6,8 miliardi di euro) deve essere richiesta entro agosto 2026. Queste tempistiche stringenti possono creare pressioni sulle amministrazioni italiane per il completamento dei progetti.

Come si posiziona l’Italia per milestone e target raggiunti rispetto al resto dell’Europa

Il progresso degli Stati Membri verso le milestone e target (traguardi e obiettivi) previste dal PNRR viene verificato dalla Commissione Europea ogni 6 mesi. Il loro raggiungimento è fondamentale, poiché da esso dipende l’erogazione delle risorse successive.

A novembre 2024, l’Italia aveva implementato il 37% di milestone e target del proprio PNRR, un discreto risultato se paragonato al 30% della Spagna e il 23% del Portogallo. Al contrario, Paesi come Francia (73%), Danimarca (46%) e Lussemburgo (42%) hanno ottenuto risultati migliori, ma a fronte di una mole progettuale nettamente minore.

Inoltre, se consideriamo i milestone e target del PNRR relative alla sola Trasformazione Digitale, l’Italia risulta essere il terzo Paese con la migliore performance (40% di milestone e target raggiunti), preceduta solo da Danimarca (47%) e Francia (67%). A oggi sono stati conseguiti un totale di 337 traguardi-obiettivi.

Quale futuro per il PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato un punto di svolta per l’Italia, offrendo un’opportunità senza precedenti per modernizzare il Paese e affrontare le sfide poste dalla pandemia di COVID-19. Tuttavia, con l’avvicinarsi della conclusione del periodo di finanziamento, è fondamentale guardare oltre e pianificare il futuro post-PNRR.

Il futuro post PNRR

Per continuare gli sforzi e gli investimenti avviati con il PNRR, è essenziale utilizzare in modo complementare i fondi strutturali e Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea che sostiene la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in Europa. I fondi strutturali e Horizon Europe mettono a disposizione 76 miliardi di euro per le Regioni italiane e sono destinati a supportare una vasta gamma di iniziative, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture digitali, la promozione dell’innovazione tecnologica, il miglioramento dell’efficienza energetica e il sostegno alle piccole e medie imprese.

Tuttavia, è importante notare che nei cicli di programmazione passati (2008-2013 e 2014-2020), una quota significativa dei fondi di coesione, in particolare quella destinata al digitale, non è stata completamente utilizzata dalle Regioni. Infatti, almeno il 30% dei fondi non è stato speso. Questo rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per migliorare la gestione e l’implementazione dei fondi futuri.

Per garantire un uso efficace dei fondi strutturali e di Horizon Europe, in modo complementare alle risorse del PNRR, è necessaria una pianificazione attenta e una gestione efficace delle risorse disponibili. In particolare, è importante migliorare la capacità amministrativa per gestire e implementare i fondi in modo efficiente, anche attraverso la formazione del personale e l’adozione di sistemi di gestione più avanzati. È inoltre fondamentale implementare sistemi di monitoraggio e valutazione efficaci per assicurarsi che i fondi siano utilizzati in modo trasparente e che i risultati attesi siano raggiunti.