Negli ultimi decenni, in particolare dall’avvento di Internet, sempre più spesso sentiamo parlare di start-up, ma cosa sono esattamente?

Per comprendere il significato, dobbiamo prima di tutto partire dal presupposto che la Digital Transformation sta cambiando profondamente le aziende: non si tratta solo di nuove tecnologie, ma di una differente cultura d’impresa. Le start-up sono attori che offrono soluzioni innovative, in cerca di un modello di business scalabile e replicabile.

All’interno di questa guida scopriremo come le startup operano come catalizzatori del cambiamento, con le ricerche dell’Osservatorio Start-up & Scale-up Hi-Tech della POLIMI School of Management, che dal 2012 monitora ogni anno le start-up italiane ad alto tasso tecnologico e i finanziamenti che queste raccolgono.

Cosa si intende per start-up

La start-up è un’organizzazione temporanea alla ricerca di un modello di business scalabile e replicabile.

Esaminando la definizione, ormai divenuta convenzionale a livello globale, elaborata dall’imprenditore della Silicon Valley Steve Blank, notiamo fin da subito gli elementi fondamentali che caratterizzano queste imprese emergenti: la temporaneità dell’organizzazione (impresa) e la scalabilità e replicabilità del suo modello di business.

L’elemento di temporaneità suggerisce come un’impresa attraversi diverse fasi, dalla nascita, alla crescita, fino a raggiungere una stabilità in termini operativi e finanziari. Spesso si tende ad associare l’etichetta di start-up a imprese innovative con meno di cinque anni di vita o che abbiano registrato un fatturato al di sotto di una certa somma (la soglia più accreditata è di 20 milioni di dollari). Tuttavia, non mancano i casi in cui aziende attive da più anni vengono ancora classificate come start-up per via della loro natura. È il caso, ad esempio, delle start-up deep tech caratterizzate dalla presenza di un elevato rischio tecnologico e di mercato.

Il processo di consolidamento di queste realtà coincide con la validazione sul mercato del modello di business, ossia quel meccanismo attraverso il quale un’impresa crea valore per il cliente, lo distribuisce e ne cattura il ritorno economico. È importante sottolineare come, nella fase iniziale, il business model non sia definitivo, ma soggetto a evoluzioni grazie a test, sperimentazioni e ricerche di mercato.

Differenza tra start-up e Newco

In questo contesto è utile anche distinguere tra start-up e newco (abbreviazione di new company). Mentre una newco è semplicemente una nuova entità giuridica appena costituita, indipendentemente da settore o ambizione di crescita, una start-up è una newco con l’ambizione (e il potenziale) di innovare e crescere rapidamente grazie a un business model replicabile e scalabile. Non tutte le newco, quindi, sono start-up.

Le caratteristiche di una start-up

Partendo dalla definizione start-up di Steve Blank, possiamo affermare che scalabilità e replicabilità sono le due caratteristiche principali di queste giovani imprese. Vediamo più nel dettaglio a che cosa si riferiscono questi aspetti:

Scalabilità: è la capacità di crescere senza aumentare proporzionalmente i costi; piattaforme di Social Network o streaming, nate come start-up, sono ancora oggi scalabili perché i loro costi non aumentano nella stessa proporzione dei ricavi generati;

Replicabilità: è ciò che permette di applicare il proprio business model in altre località geografiche, settori o gruppi di clienti, adattandolo senza necessità di modifiche sostanziali. Netflix, ad esempio, replica il suo modello in diversi Paesi adattandolo con lingue e contenuti locali.

I requisiti per le start-up innovative

A livello italiano il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha istituito la definizione di “start-up innovativa” e ha previsto la possibilità di registrazione di tale status presso il Registro Imprese del Paese – al pari di quanto avviene per le PMI innovative. Per ottenere lo status di start-up innovativa, secondo il decreto-legge DL 179/2012, art. 25, comma 2, modificato dall’art. 28, Legge n.193 del 16/12/2024 l’impresa deve essere una società di capitali che rispetta i seguenti requisiti:

- deve essere costituita da non più di 5 anni;

- è una microimpresa o una piccola o media impresa con residenza in Italia o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo (in questo caso la sede produttiva o filiale deve essere in Italia);

- il fatturato annuo non supera i 5 milioni di euro;

- non è quotata in un mercato regolamentato né in una piattaforma multilaterale di negoziazione;

- non distribuisce né ha distribuito utili;

- deve avere come oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un servizio o prodotto ad alto valore tecnologico e non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza;

- non consiste in una fusione, scissione o cessione di un’azienda;

- possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

- sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del fatturato o dei costi di produzione;

- impiega personale qualificato, definito come almeno 1/3 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure 2/3 di laureati magistrali;

- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Nel nostro Paese, lo status di start-up innovativa consente di presentare domanda per benefici fiscali, previsti con l’obiettivo proprio di promuovere l’imprenditorialità e lo sviluppo economico derivante da nuove imprese.

Evoluzione delle Start-up: scale-up, unicorni ed exit

Non tutte le start-up sono uguali. Negli ultimi anni, per meglio comprendere i pattern di crescita e classificare le fasi di sviluppo, sono stati introdotti diversi termini. Tra le principali categorie si possono identificare le Scale-up e gli Unicorni. vediamole più dettagliatamente di seguito.

Scale-up

Secondo la definizione dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), si tratta di imprese che hanno registrato una crescita media annua del 20% per almeno tre anni consecutivi, in termini di fatturato o di numero di dipendenti. Un esempiointernazionale in ambito italiano è WeRoad. È importante sottolineare che, nella pratica, il termine viene spesso utilizzato anche in senso più ampio e meno tecnico, per indicare genericamente start-up in rapida espansione. In Italia, le scale-up rivestono un ruolo chiave nell’attrazione di capitali esteri, fungendo da catalizzatori per l’interesse degli investitori internazionali.

Unicorni

Il termine “Unicorno” indica imprese private – quindi non ancora quotate in Borsa – che raggiungono una valutazione stimata superiore al miliardo di dollari. Poiché molte delle operazioni di finanziamento restano riservate, non sempre è semplice accertare tali valutazioni, ma esistono piattaforme e database che monitorano e aggiornano costantemente le liste di unicorni a livello globale. Esempi italiani includono la fintech Satispay e la software house Bending Spoons, riconosciute come unicorni tra il 2022 e il 2024.

Exit: oltre lo status di startup

All’interno dell’Osservatorio Start-up in un’impresa consolidata è quello della exit. Si tratta dell’uscita parziale o totale dei fondatori o degli investitori iniziali dal capitale della società, segnando una transizione importante verso una nuova fase di maturazione, espansione o consolidamento dell’impresa. Questo passaggio può avvenire principalmente in due modi, che illustriamo di seguito.

IPO (Initial Public Offering)

Consiste nella quotazione in Borsa della società. In Italia, oltre al mercato principale di Borsa Italiana, è attivo dal 2017 l’Euronext Growth Milan (già AIM), dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Tra gli esempi di exit di start-up mediante IPO, si ricordano Genenta Science in ambito biotecnolgoie e YOLO per la Fintech.

Trade Sale

Il Trade Sale si verifica quando la start-up viene acquisita da un’azienda consolidata. In Italia, esempi significativi includono l’acquisizione della piattaforma di food delivery Nutribees da parte di un gruppo industriale nel 2021, e quella dell’eCommerce di vini e alcolici Tannico da parte di Campari Group nel 2022.

Come si avvia una startup

L’avvio di una startup richiede un approccio strutturato che va oltre le semplici procedure burocratiche. Dal punto di vista amministrativo, è necessario aprire una partita IVA, iscriversi al Registro delle Imprese e aderire all’INAIL.

Il vero lavoro, però, inizia con un’analisi approfondita di mercato, dei concorrenti e delle potenzialità della propria start-up. I fondatori devono sviluppare un business model solido e un business plan realistico, elementi cruciali per attrarre investitori quando le risorse bancarie o il crowdfunding non bastano. Il supporto di esperti del settore o di imprese incubatrici può rivelarsi fondamentale, così come la scelta strategica della location basata su fattori quali accesso al talento, disponibilità di capitale e opportunità di networking.

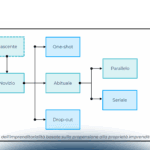

L’innovatività è intrinseca nelle giovani imprese, tuttavia, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Nelle fasi iniziali la start-up può necessitare di diversi test empirici e cicli di feedback. Allo stesso tempo anche la collaborazione con altri attori dell’ecosistema, come aziende consolidate, non può essere improvvisata. Una partnership richiede solide basi e ogni attore deve fare la sua parte, in cambio di una propria quota di valore. Le caratteristiche per creare una collaborazione imprenditoriale e virtuosa sono denominate come “3S”:

- Sistematica: inteso come il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi;

- Strategica: creazione di nuove opportunità di business, impattando sulle performance e sul vantaggio competitivo;

- Scientifica: adozione di metodi scientifici all’imprenditorialità per sperimentare e misurare i risultati.

Come si finanzia una start-up

La crescita di una start-up risulta molto legata all’ammontare di finanziamenti che è in grado di attrarre per sostenere le sue operazioni nel corso del tempo. A questo proposito, è utile avere un’idea delle principali forme di finanziamento possibili e attori coinvolti. Le due macrocategorie sono investimento in capitale di rischio e investimento in capitale di debito.

Investimento in capitale di rischio (equity)

L’investimento in capitale di rischio, o in equity, prevede che l’investitore acquisti una quota all’interno della start-up per una determinata cifra. A seconda delle condizioni contrattate nella singola transazione, l’investitore avrà quindi particolari diritti all’interno della start-up. Questo tipo di investimento è il più rischioso per l’investitore, in quanto non risulterebbe sulla lista dei creditori in caso di fallimento della start-up. Eppure, costituisce la maggior parte degli investimenti in start-up.

Una start up in grado di attrarre finanziamenti in capitale di rischio, dimostra di essere promettente al mercato, poiché gli investitori hanno riposto fiducia nelle sue attività. L’ammontare del finanziamento – soprattutto se attraverso round successivi di taglio crescente – è quindi un importante indicatore della qualità di una start-up.

Investimento in capitale di debito (debt)

L’investimento in capitale di debito, o in debt, consiste nel prestito di una somma alla start-up, che dovrà poi essere restituita con gli interessi. In questa categoria rientrano, ad esempio, i tradizionali prestiti bancari. La posizione di rischio dell’investitore è dunque minore rispetto agli investimenti in equity, in quanto vi sono diverse garanzie a sua tutela in caso di fallimento dell’impresa. Tuttavia, anche i diritti sulle attività della start-up sono minori (ad esempio il diritto di veto su decisioni strategiche importanti, l’accesso ai bilanci mensili, ecc.).

Tipologie di investitori per le start-up

I finanziamenti in equity rappresentano una leva fondamentale per sostenere la crescita e lo sviluppo delle start-up. Tuttavia, gli investitori non sono tutti uguali. Essi si differenziano in base alla natura dell’investimento, alla fase del ciclo di vita in cui intervengono e alla dimensione del capitale messo a disposizione. Una distinzione particolarmente utile riguarda il processo decisionale con cui essi portano avanti le proprie attività di investimento. Da questo punto di vista, è possibile suddividerli in due grandi categorie, quali investitori formali e investitori informali, a loro volta suddivisibili in ulteriori gruppi.

Gli investitori formali sono attori professionali che fanno dell’investimento in start-up il proprio core business. Analizzano con rigore business plan, modelli di crescita e rischi, effettuando un’approfondita due diligence prima di finanziare un’impresa. Tra questi troviamo Fondi di Venture Capital, che si articolano in: Independent Venture Capital (IVC), Corporate Venture Capital (CVC) e Governmental Venture Capital (GVC), tra cui le finanziarie regionali italiane.

In particolare, i Corporate Venture Capital rappresentano spesso una strategia di Open Innovation per le grandi aziende: investendo in start-up, non solo ottengono rendimenti finanziari, ma acquisiscono anche accesso a nuove tecnologie, competenze e modelli di business che possono integrare nelle proprie attività, accelerando così i processi di innovazione interna.

Nel contesto italiano, gli investitori formali rappresentano una forza trainante dell’ecosistema. Tuttavia, la presenza di IVC e CVC risulta ancora limitata rispetto a economie comparabili.

Questa categoria comprende attori che non effettuano una due diligence strutturata prima dell’investimento e operano spesso sulla base di intuizioni personali, network relazionali e conoscenza diretta. Si tratta di un comparto cresciuto molto negli ultimi anni, che gioca sempre di più un ruolo di guida al fianco di attori formali

Gli investitori formali includono:

- Venture Incubator: società il cui core business è quello di assistere e accelerare lo sviluppo iniziale di start-up;

- Family Office: società specializzate nella gestione di capitali significativi di famiglie italiane (ma non solo);

- Club Deal: consorzio di società private che investono con capitale di rischio;

- Independent Business Angel: singoli individui, come ex imprenditori o ex manager, che a fronte di una competenza specialistica decidono di investire in start-up;

- Angel Network: rete di singoli business Angel;

- Piattaforme di Equity Crowdfunding: finanziamenti raccolti attraverso piattaforme apposite e aperte a tutti, anche a singoli individui; la maggior consiste in investimenti in Equity Crowdfunding e, in misura minore, in Debt Crowdfunding e Reward Crowdfunding (ossia un ritorno in premi e incentivi che la start-up mette a disposizione nelle prime fasi di sviluppo);

- aziende non dotate di fondo strutturato di CVC;

- Start-up Studio (o Venture Builder): società specializzate nella trasformazione di un’idea imprenditoriale in una start-up attiva e operante. Si tratta di una tipologia di attore in via di affermazione negli ultimi anni.

Gli investimenti Internazionali costituiscono una componente dalla crescita significativa, i cui protagonisti sono fondi esteri sia formali che informali. Le start-up costituiscono, in questo senso, anche un modo per attirare capitale nel Paese da parte di investitori sia europei che asiatici e d’oltreoceano.

Interessante è inoltre il fenomeno della syndication, ovvero della compresenza all’interno di uno stesso round di finanziamento di investitori di diversa natura, formale o informale, oppure che vede la partecipazione di investitori internazionali. Si tratta di un fenomeno che sta prendendo piede e sempre più caratterizza il panorama italiano degli investimenti in start-up. Negli ultimi anni, secondo l’Osservatorio Start-up & Scale-up Hi-Tech, circa la metà dei finanziamenti in equity in start-up italiane avviene sottoforma di round in syndication.

Come collaborare con le start-up

Accanto alle diverse modalità con le quali una start-up può ricevere finanziamenti, esistono poi alcuni canali che l’azienda può sfruttare per acquisire, oltre al capitale finanziario, anche conoscenze, competenze tecniche e relazioni strategiche utili a sostenere l’innovazione.

Le strategie di innovazione aperta stanno assumendo un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di stimolare la creatività, accedere a nuove competenze e accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative. Tra gli strumenti più diffusi in questo ambito si trovano l’Open Innovation e gli Innovation Contest, entrambi mirati a favorire la collaborazione con attori esterni e a intercettare idee ad alto potenziale.

Open Innovation

L’Open Innovation (letteralmente “Innovazione Aperta”) è un paradigma di gestione dell’innovazione secondo cui le imprese, anziché fare affidamento esclusivamente sulle risorse e competenze interne, collaborano con attori esterni – come start-up, università, centri di ricerca, consulenti o clienti – per sviluppare nuove idee, prodotti, servizi o processi in modo più innovativo e efficiente.

Innovation Contest

Gli Innovation Contest consistono in competizioni organizzate da imprese o enti pubblici per raccogliere proposte progettuali, prototipi o soluzioni a sfide specifiche. Attraverso questi concorsi, si mira a stimolare l’innovazione “dal basso” e a coinvolgere talenti esterni, anche non convenzionali, nella generazione di valore.

Le start-up in Italia: finanziamenti e casi emblematici

Secondo la Ricerca dell’Osservatorio, nel 2024, gli investimenti in equity nelle start-up e scale-up hi-tech italiane hanno raggiunto i 1.416 milioni di euro, segnando una crescita del +25% rispetto all’anno precedente.

Si tratta di una ripresa importante dopo il rallentamento del 2023, che però non consente ancora di recuperare i livelli record toccati nel 2022 (che ammontavano a 2.160 milioni). La componente più dinamica è stata quella degli investitori formali (+29%), seguiti dagli internazionali (+32%), mentre gli informali sono rimasti sostanzialmente stabili.

Allo stesso tempo, è cresciuto anche il coinvolgimento delle corporate, presenti nel 21% dei round. Il 64% delle operazioni ha riguardato “primi round” di finanziamenti e ben oltre la metà del capitale è stato destinato a scale-up, segno di un ecosistema che sta progressivamente uscendo dalla fase iniziale per avviarsi verso una maggiore maturità. Tuttavia, il confronto con i mercati più evoluti di altri Paesi europei continua a evidenziare criticità strutturali e un fabbisogno ancora elevato di capitale per sostenere in modo efficace la crescita delle realtà più promettenti.

Le principali start-up in Italia: alcuni esempi

Tra i casi emblematici di start-up italiane si segnalano nel 2024 numerosi round di finanziamento ed exit tramite operazioni di M&A (acronimo di “Mergers & Acquisitions”, ossia “Fusioni e Acquisizioni”) che testimoniano la vivacità e la diversificazione dell’ecosistema italiano.

Bending Spoons si conferma protagonista, con 186 milioni di euro raccolti e tre acquisizioni strategiche, tra cui Meetup e Mosaic Group. D-Orbit, attiva nella logistica spaziale, ha ottenuto 150 milioni; Newcleo, nel nucleare di quarta generazione, 222 milioni. Il settore biomedicale ha visto protagoniste MMI (102 milioni) e Genespire (46,6 milioni). Nel fintech, Satispay ha ottenuto 60 milioni e nel deep tech si distinguono XFarm Technologies (36 milioni) e BetaGlue (18 mln). Sul fronte AI, si è distinta iGenius, con un round da 650 milioni per sviluppare uno dei più avanzati supercomputer europei; mentre Contents.com, scale-up di content generation automatica, ha raccolto 18 milioni, attirando l’interesse di investitori statunitensi.

In termini di exit, il 2024 ha visto ancora l’assenza di IPO, mentre spiccano le acquisizioni di Switcho da parte di Mavriq (20 milioni) e Questit da parte di Vection Technologies, a testimonianza di un ecosistema che punta ancora alle M&A come via principale di uscita.

Contenuti suggeriti dell’Osservatorio Startup Thinking